Abgasrückführung bei Wasserstoff-Verbrennungsmotoren (H₂-ICE)

Chancen und Herausforderungen eines bewährten Konzepts in neuer Anwendung

Chancen und Herausforderungen eines bewährten Konzepts in neuer Anwendung

Die klimaneutrale Mobilität steht im Zentrum der globalen Energie- und Verkehrswende. Wasserstoff gilt dabei als einer der Energieträger – insbesondere für den Schwerlastverkehr, die stationäre Energieerzeugung und andere Anwendungsbereiche, in denen Leistung und Zuverlässigkeit nicht verhandelbar sind. Neben der Brennstoffzelle rückt dabei auch der Wasserstoff-Verbrennungsmotor (Hydrogen Internal Combustion Engine, kurz H₂-ICE) wieder in den Fokus der Industrie.

Zentrale Themen in der Entwicklung von H₂-ICE sind die Reduktion der Stickoxid-Emissionen (NOₓ) sowie die Kontrolle des problematischen, da schlagartig ablaufenden Verbrennungsprozesses. Eine Schlüsseltechnologie, die aus der Emissionsreduktion konventioneller Verbrenner Motoren bekannt ist, ist auch hier von Bedeutung: die Abgasrückführung (AGR).

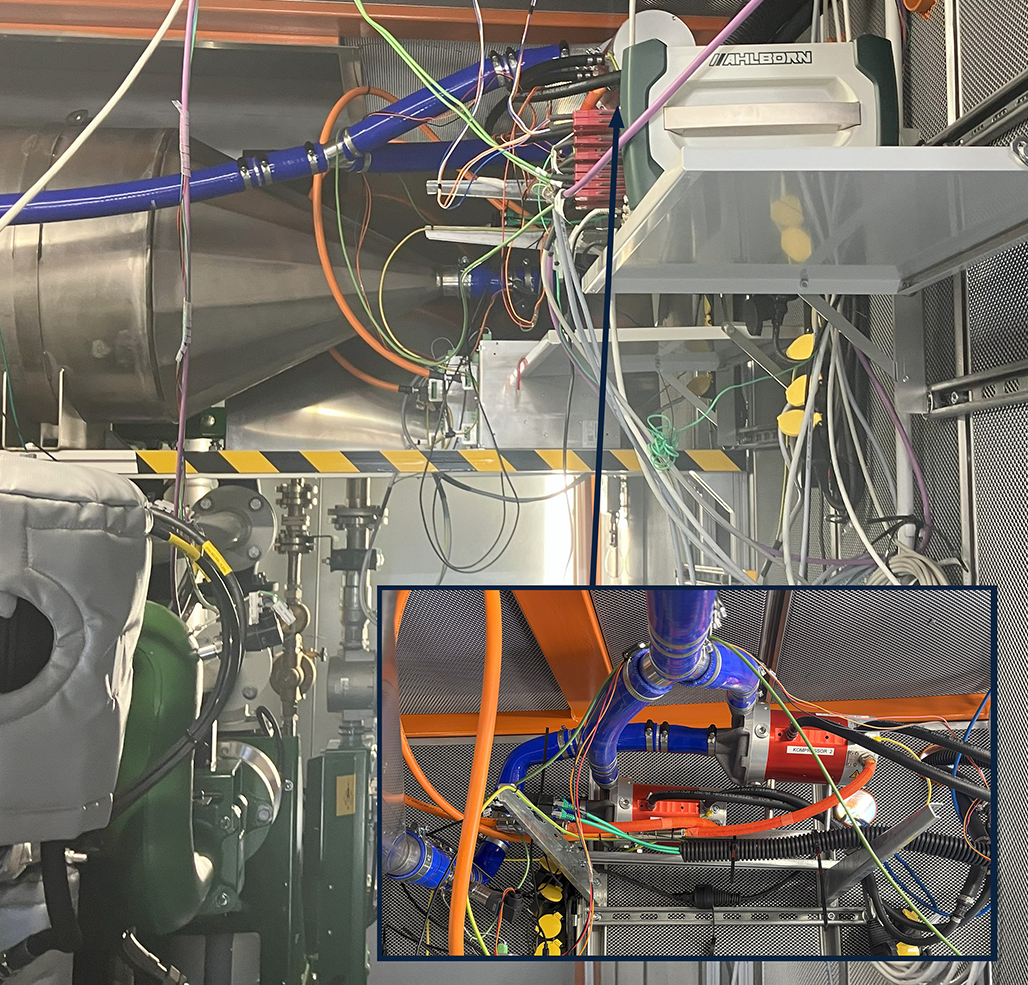

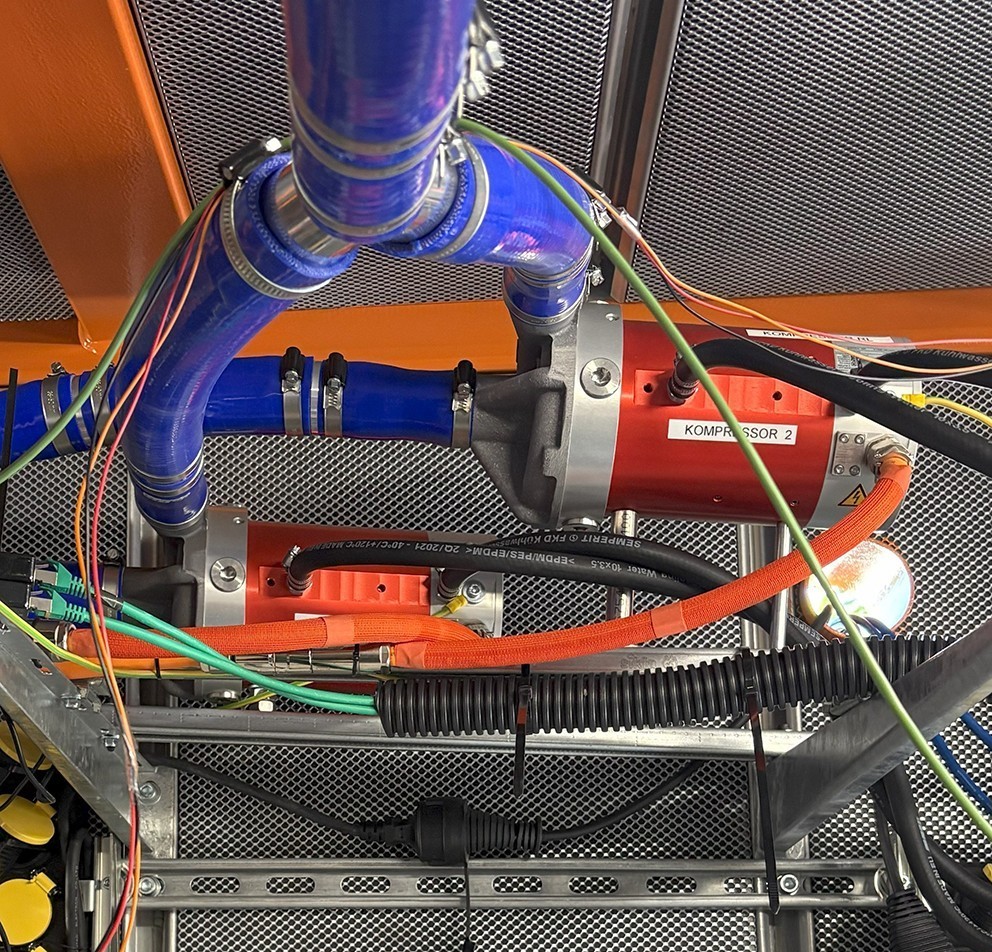

In einem Projekt mit der Universität der Bundeswehr und HDC Solutions GmbH hat Celeroton zwei speziell für den Betrieb bei Überdruck ausgelegte Kompressoren des Typs CT-25-10000 geliefert, mittels derer an einem 6-Zylinder 12 l Reihenmotor, der als Blockheizkraftwerk ausgeführt ist, eine Entnahme von Verbrennungsgas (vorwiegend Wasserdampf und Luft) aus dem Abgaskrümmer, vor dem Eintritt in den Abgasturbolader, stattfinden kann. Die Kompressoren sind notwendig, da der Druck im Abgaskrümmer mit ca. 2 bara relativ gering ist und der Absolut Druck auf der Gemischbildungsseite im Ansaugsystem mit ca. 2.2 bis 2.4 bara höher ist. Als technische Lösung wurden Celeroton Turbo Kompressoren ausgewählt, da diese höchst kompakt sind und als Strömungsmaschine einen besonders hohen Wirkungsgrad aufweisen. Darüber hinaus bieten sie als gasgelagerte Systeme die Sicherheit, dass keine Schmierstoffeinträge in das Frischgas stattfinden.

Die Verbrennung von Wasserstoff unterscheidet sich in mehreren Punkten fundamental von der von Benzin oder Diesel:

Bei den letzten Punkten setzt die Abgasrückführung ein. Dabei wird ein Teil der Abgase wieder dem Ansaugluftsystem zugeführt. Diese inert wirkenden Gase (hauptsächlich H₂O und N₂) senken die Verbrennungstemperatur durch Erhöhung der Wärmekapazität und Verdünnung. Dies reduziert die thermische NOₓ-Bildung ohne direkt in den Verbrennungsprozess einzugreifen. Des Weiteren führt das gesenkte Temperaturniveau und das mit inertem Gas verdünnte Gemisch zu einer Verringerung der ungewollten Auslösung von Zündungen, beispielsweise im Verdichtungshub unter der Anwesenheit von Schmierstoff.

In konventionellen Ottomotoren kann AGR die NOₓ-Emissionen um bis zu 50–70 % reduzieren. Die Anwendung bei Wasserstoffmotoren ist jedoch komplexer.

NOₓ ist bei der Verbrennung mit Wasserstoff das Hauptschadgas. Durch gezielte Abgasrückführung lassen sich die Verbrennungstemperaturen senken und somit die NOₓ-Bildung eindämmen – besonders unter hoher Last. In bestimmten Betriebsbereichen kann eine AGR dabei helfen, die Verbrennung zu stabilisieren. Zum Beispiel durch Reduktion der Flammgeschwindigkeit in Hochlast- oder Hochdrehzahlbereichen. In Kombination mit Abgasturboaufladung kann das AGR-System effizient in bestehende Strukturen integriert werden – etwa durch Hochdruck-AGR-Pfade direkt hinter dem Turbo Kompressor.

Wasserstoff besitzt eine hohe Zündwilligkeit. Rückgeführte Abgase mit noch enthaltenem H₂ könnten in extremen Fällen vorzeitige Zündungen verursachen oder das Risiko von Rückzündungen im Ansaugtrakt erhöhen. Eine zu hohe AGR-Rate kann die Effizienz negativ beeinflussen – insbesondere in Verbindung mit magerer Verbrennung. Es ist ein sensibles Gleichgewicht zwischen NOₓ-Reduktion und Wirkungsgradoptimierung nötig. H₂ kann in bestimmten Umgebungen zu Versprödung und erhöhter Korrosion führen. Abgase enthalten zudem Wasserdampf, der bei Rückführung und Abkühlung kondensieren kann – mit Auswirkungen auf Bauteile und Sensorik. Die Regelung der AGR-Rate ist technisch anspruchsvoll, da H₂-Motoren eine hohe Dynamik aufweisen. Insbesondere unter transienten Bedingungen ist eine präzise Regelung essenziell.

Für die Umsetzung der AGR bei H₂-ICE kommen verschiedene Konzepte in Betracht:

Zudem ist die Kombination mit weiteren Massnahmen sinnvoll – etwa mit Wassereinspritzung, variabler Ventilsteuerung oder Lambda-Regelung zur optimalen Gemischführung.

Eine erfolgreiche Integration erfordert ein systemisches Vorgehen: von der Verbrennungsanalyse über die Sensorik bis zur Abgasnachbehandlung. Zukünftige Entwicklungen, wie adaptive AGR-Systeme oder die Kombination mit alternativen Massnahmen (z. B. Wassereinspritzung), könnten das volle Potenzial erschliessen.

Trotz aller Herausforderungen bleibt AGR auch im Zeitalter der Wasserstoffmotoren ein interessantes Werkzeug – bewährt in der Idee, aber neu zu denken in der Anwendung.

Kontaktieren Sie uns mit den Spezifikationen Ihrer Anwendung via moc.notorelec@ofni oder +41 44 250 52 20.